两代学人40载耕耘 兰大人工智能让“智”惠升级

- T大

“踏踏实实、认认真真做事,兰大的人工智能之路一定会更加‘智慧’,那是属于我们的希望之路。”谈及对未来的期许,兰州大学信息科学与工程学院副教授林和如是说。

“更智慧”是兰州大学人工智能科研的目标,为了这共同的理想,两代兰大人薪火相传,耕耘摸索,让科技更具“智慧”,让人工智能技术更好地“智”惠人民。

20世纪80年代的兰州大学西校门 林和供图

最早吃“螃蟹”

用林和的话来说,在国内人工智能研究领域,兰州大学是最早吃“螃蟹”的高校之一。

四十年前,人工智能还是西方学者的“专利”,法国更是处于业内领先水平,而中国对人工智能的了解则处于混沌状态。在此背景下,兰州大学以前瞻性眼光布局人工智能科研,派遣校内计算机软件与理论研究专家李永礼教授赴法学习。与此同时,清华大学计算机科学与技术系教授张钹前往美国伊利诺伊大学访学,可以说,兰州大学的人工智能探索与清华大学是同步的。

1984年,从图卢兹大学学成归来的李永礼在兰州大学开设了计算机专业本科课程——《PROLOG语言》。PROLOG是人工智能语言的典型代表,也是人工智能应用的重要开发工具,兰州大学是国内最早开设PROLOG课程的高校之一。

1990年,李永礼再次前往法国图卢兹综合科学研究所访学,这一次,他完成了PROLOG语言的整理工作。1993年,《PROLOG语言》一书面世,成为计算机专业学生的通用教材。

“那时候我们很牛!”林和说。

李永礼教授(后排右三)和他的研究生在兰州五泉山开展“快鸟瞰、辩异同”泛系理论课的领悟与分享 林和供图

一批李永礼式的学者栉风沐雨,为中国人工智能科研输送新鲜血液,但哲学观照的不足使得这一领域的研究始终处于低迷态势。为解决这一问题,时任兰州大学校长胡之德引荐李永礼与系统科学领域教授昝廷全相识,希望二人的合作能取长补短,实现新突破。

二人的交往并未擦出大火花,但在昝廷全的牵线下,李永礼与泛系理论的开拓者、武汉数字工程研究所研究员吴学谋相识。

泛系理论是融哲理、数理、技理于一体的系统论和方法论,在吴学谋的启发下,李永礼的研究思路变得开阔。

“我至今还记得李老师教我们‘泛系’时的兴奋表情。学习这门课和其他功课大不相同,李老师总是不断地和我们探讨,每一个新的启示都让我们兴奋不已。”李永礼的学生潘旌红回忆。

将泛系哲学逻辑引入人工智能研究领域,李永礼提出了人工智能新的理论框架。此后,他4次带领研究生前往吴学谋所在的武汉数字工程研究所听课。

“你教我我又教他,他教你我又自悟机密,大家总结论及的议题,一列列上五百个稀奇,五百个稀奇五千个泛系,五千个泛系梦见五万个问题……”吴学谋在《泛系半月游》一文中记录了他与李永礼师生的交往,交流学习使得大家都取得了长足进步。

彼时随行学习的商琳是兰州大学计算数学专业95级研究生,毕业后到南京大学任教,如今已是该校计算机科学与技术系副教授。2003年,林和去南京大学出差,听商琳的同事提起她时赞不绝口:“业务很出色……没想到兰大人的水平竟然这么高。”

“做得好不好,自己吹不得,要看别人怎么说。”林和将国内同行对商琳的赞誉视为社会对兰州大学人工智能教研的认可。

据介绍,兰州大学人工智能研究成果深受国内外学界肯定,“基于泛系理论的粒计算模型”被写入科学出版社出版的《粒计算:过去、现在与展望》一书第1章首页,与此同时德国施普林格出版社的计算机科学第5084报告《粗糙集学报(第8卷)》(《Transactions on Rough Sets Ⅷ 》)中的一文——“中国的粗糙集理论与应用研究”,列兰州大学位居第八位。

2002年6月,美国密歇根州立大学计算机科学与工程系教授翁巨扬到兰州大学访问,做题为“人工智能关于视觉、听觉、语言”的学术报告。林和回忆,报告现场座无虚席,教室后排没有座位的学生甚至站着听完了全程4个小时的报告。会后,翁巨扬与兰州大学人工智能实验室的师生们再次进行了面对面的交流,并把其最新的研究成果“发育算法”留给实验室研究学习。林和认为,这次报告将兰大信息科学与工程学院师生们的眼界提升到了国际层面。

“我们out了?”“No!”

科学研究应顺势而为,在改革大潮中,清华大学人工智能研究蓬勃发展,与之形成强烈反差的是,兰州大学多次与机会失之交臂。

“兰大的人工智能是与清华同时起步的,但现在远没有清华发展得好。”林和的语气中透着落寞,他透露,2004年李永礼教授退休后,学院为研究生免费做方法论及专业指导的计划也随之落空。

现实的困境没有让兰大人停下探索的脚步。在“生存”还是“毁灭”的选择中,兰州大学选择“先‘活’下来,再去寻找发展的空间”。林和说,为应对眼前的困难,老师们常常垫资发表论文。

一个“灵光”的闪现使得兰州大学人工智能研究发展迎来了转机。

在一次国际学术会议上,各国专家就数学公式到盲文转换分享经验,参会的兰州大学教师苏伟发现,这些转换都是基于英文的,中文与盲文转化的研究当时尚处于一片空白,这让他萌生了“研发属于中国人的盲文转化平台”的大胆想法。

2007年,苏伟的“想法”获批立项,研究测试过程中,他与时任中国盲人协会主席的李伟洪结识。

“李主席非常高兴,他也一直想做这样一件事。”李伟洪的支持给了苏伟很大鼓舞,二人一拍即合。从数学领域扩展到物理、化学、音乐、文学等领域,苏伟带领的30多人研究团队使得中文与盲文的人工智能转化研究走得越来越远,2018年中国盲文数字平台进入试运行阶段。

苏伟博士(左五)与信息无障碍团队 林和供图

当时,天津残疾人艺术团歌手刘宝萍受邀赴日本演出,临行前,一张关键的乐谱遗失,情急之下,刘宝萍的经纪人向苏伟求助。在人工智能转换技术的帮助下,新的盲文乐谱很快制成,刘宝萍因此顺利完成演出。

在这样的互动中,人工智能惠及的盲人用户越来越多,苏伟也和他们结下了深厚的友谊。来自新疆的盲人朋友尹建江是中国盲文数字平台的忠实粉丝,经常打电话向苏伟咨询盲文资源。“他已经把这里当作了一个‘归属地’。”苏伟坦言,尹建江这样的用户还有很多,他们的参与让平台研究的价值得到凸显。

2019年3月22日,中国盲文数字平台正式上线,其“开放、共享、交互”的使用特性让越来越多的盲人受益。

“参与”让“智”惠升级

“‘参与’太关键了!”谈及人工智能研究在兰州大学的发展远景,苏伟与林和不约而同地表达了这样的观点。在他们看来,用户、科研工作者和机构的协同参与对人工智能发展至关重要,但缺乏宣传导致的低参与度已成为当前研究推进的“拦路虎”。

苏伟介绍,中国有1700多万视力障碍者,但知道中国盲文数字平台的只是九牛一毛,缺乏宣传,参与者少,高度依赖数据的盲文数字平台发展严重受限,平台智能化发展的根基并不稳固。

好在兰州大学师生们的研究热情很高,在参与创新中,兰州大学人工智能科研教学成果的价值得以充分发挥,并得到学界认可。

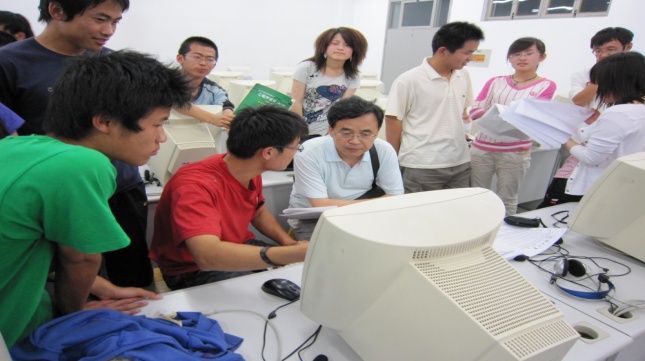

林和副教授(前排左三)在实验室听取学生的课程设计 林和供图

“努力就有机会。”林和常常这样鞭策自己和学生。在一次偶然交流中,林和发现自己编写的《计算机体系结构》课程教案被北京大学的教师借鉴,用于《北大计算科学简明思想》教学,无意中的“云分享”让林和感到欣慰,也给了他更多的信心。

2018年,由兰州大学特聘教授胡斌主导完成的“心理生理信息感知关键技术及应用”荣获国家技术发明奖二等奖,这是兰州大学人工智能研究的又一重大突破。

不仅是教师,学生也跟随兰州大学人工智能科研一同成长。林和表示,人工智能设计与研发很锻炼人,曾经一位入学时成绩并不突出的研究生通过三年学习,最终实现逆袭,成为“那一届毕业生中所签工作最好的学生”。林和自豪地说,在长时间的参与中,很多学生发光发热,和老师们一道让兰大AI“更智慧”,也在这一过程中沉淀自身,实现个人发展。

除了用户使用和科研参与,科学的管理运行也关乎人工智能的发展。林和认为,人工智能科研大踏步前进必须依托管理机构支持。

“学校、学院、教师、学生都是关键要素,同时,科学分工,专业的人干专业的事,也是‘智慧’发展的关键。只有拧成一股绳,才能走好这不平凡的路,让人工智能研究应用助力学校发展。”林和说。

在参与理念的指导下,兰州大学人工智能发展之路越走越顺畅。2018年,兰州大学校长严纯华宣布将成立人工智能研究院,并同甘肃省副省长张世珍一行实地走访了“兰州大学-悦达集团智慧城市联合研究中心”。

同年,兰州大学同35所院校一道成为全国首批拥有人工智能专业建设资格的高校。“2019人工智能西部高峰论坛”期间,兰州大学文交奇誉人工智能实验室宣告成立。

同样在这一年,兰州大学双聘清华大学计算机科学与技术系网络研究所教授、博士生导师任丰原为信息科学与工程学院院长,将清华大学的经验与兰州大学的实际紧密结合,通过大手拉小手促进人才培养、科学研究、产学研合作的改革。

兰州大学校长严纯华代表学校与任丰源签署聘任协议 林和供图

“兰州大学人工智能的发展之路还很漫长,但只要我们继续深入探索下去,就一定能走得更远。”这是林和的决心,也是兰州大学人工智能科研人的信念。